Las culturas juveniles son formas de resistencia ante la exclusión. Este análisis explora sus expresiones simbólicas y su relevancia para la intervención social.

En un mundo saturado de imágenes de éxito, bienestar individual y promesas de realización personal, la experiencia juvenil atraviesa una crisis estructural marcada por la incertidumbre, la exclusión y el desencanto. Este malestar, lejos de traducirse en apatía pura, se convierte en un lenguaje simbólico, en una forma de habitar el mundo que desafía la narrativa dominante. Las culturas juveniles, entendidas como expresiones colectivas, encuentran en este desencanto una fuente de creatividad, identidad y resistencia.

Este artículo explora cómo las culturas juveniles actuales configuran su lugar en la sociedad desde una posición ambivalente: por un lado, profundamente afectadas por la precarización del presente; por otro, protagonistas de nuevas formas de expresión y comunidad.

La Maestría en Intervención Social de UNIR forma profesionales capaces de comprender estos fenómenos en profundidad y diseñar respuestas sensibles, éticas y transformadoras ante los desafíos que enfrentan las juventudes contemporáneas.

¿Qué son las culturas juveniles?

Las culturas juveniles son conjuntos dinámicos de prácticas, valores, lenguajes, estéticas y símbolos compartidos por jóvenes que buscan construir una identidad propia y dar sentido a su experiencia vital. No se trata de simples modas o grupos de ocio, sino de respuestas colectivas frente a estructuras sociales que muchas veces excluyen o invisibilizan a las juventudes. Estas culturas funcionan como espacios intermedios entre la niñez y la vida adulta, donde se ensayan formas alternativas de existencia.

Elena Azaola (2006) señala que las expresiones juveniles —incluso las más marginales o conflictivas— deben ser leídas como intentos de narrar el desencanto, de apropiarse simbólicamente de un mundo que no los representa ni los protege.

10 Tipos de culturas juveniles a lo largo de la historia

La historia social del siglo XX, y lo que va del XXI, ha estado marcada por la constante emergencia de culturas juveniles que, a través de su estilo, música, ideologías y comportamientos, han desafiado el statu quo y reflejado las inquietudes de su tiempo. Estas expresiones colectivas son fundamentales para entender cómo las nuevas generaciones han buscado y encontrado su voz en un mundo en constante cambio. A continuación, exploraremos algunos de los tipos de culturas juveniles más representativos que han dejado una huella indeleble en nuestra historia.

Los Flappers (Década de 1920): Representaban la liberación femenina post-Primera Guerra Mundial. Sus signos distintivos incluían el cabello corto (“bob”), faldas más cortas, maquillaje pronunciado, fumar y beber en público, y una actitud desafiante hacia las normas sociales tradicionales. La música jazz era su banda sonora.

Los Beats (Década de 1950): Surgieron en EE. UU. como una contracultura intelectual y artística, crítica con el consumismo y la conformidad. Sus marcadores de identidad eran la ropa informal (camisetas, vaqueros), el interés por la literatura, la filosofía zen y el jazz. Promovían la espontaneidad y la bohemia.

Los Hippies (Década de 1960): En respuesta a la guerra y las injusticias, esta cultura promovía la paz, el amor libre, la libertad sexual y la conexión con la naturaleza. Sus códigos estéticos incluían ropa colorida, estampados florales, pelo largo y flores en el cabello. El rock psicodélico era su himno

Los Punks (Década de 1970): Nacidos del desencanto y la rabia ante la crisis económica y el sistema establecido. Su estilo y vestimenta eran agresivos y transgresores: crestas, ropa rota, seguros, cadenas y chaquetas de cuero. Su música, el punk rock, era cruda y contestataria.

Los Góticos (Década de 1980): Emergieron de la escena post-punk, explorando temas de oscuridad, romanticismo y melancolía. Se distinguían por su estética dramática: ropa negra, maquillaje pálido, cabello oscuro y voluminoso, y una predilección por la música gótica y darkwave.

La Cultura Hip-Hop (Desde los 1980s): Originada en los barrios neoyorquinos, es un movimiento cultural completo que incluye rap, DJing, breakdance y graffiti. Sus signos distintivos son la ropa ancha, zapatillas deportivas de marca, gorras y cadenas, junto a un lenguaje propio y una fuerte identidad barrial.

Los Skaters (Desde los 1990s): Más que un deporte, el skate se convirtió en una forma de apropiación urbana. Los skaters usan la ciudad como espacio de expresión, desarrollando una estética relajada y una ética de tribu. Sus marcadores son la ropa holgada, zapatillas robustas, gorras y un vocabulario específico, además de una fuerte conexión con el espacio público y la música alternativa.

Los Emos (Finales de 1990 – 2000s): Conectados a la música emocional y melódica, expresaban su vulnerabilidad a través de una estética sombría, letras introspectivas y códigos propios que incluían el uso de ropa oscura, flequillos largos, delineador negro, y una actitud introspectiva. Su lenguaje corporal, sus gustos musicales y sus formas de expresión —como escribir poesía o publicar pensamientos en blogs— reforzaban un sentido de identidad compartida. Representaban una sensibilidad en resistencia a la superficialidad.

Los Gamers (Desde los 2000s): Aunque no siempre presentan una estética unificada, comparten una profunda inmersión en el mundo de los videojuegos. Sus espacios de socialización son principalmente virtuales, y su lenguaje está plagado de términos técnicos y referencias a juegos. Representan una cibercultura juvenil masiva.

Los Activistas Digitales (Desde los 2010s): Impulsados por causas sociales y medioambientales, utilizan las redes sociales como su principal plataforma de acción. Sus marcadores no son tanto estéticos, sino actitudinales y de comportamiento: el uso estratégico de hashtags, la creación de contenido viral, la organización de movilizaciones virtuales y la participación en protestas globales. Son un ejemplo claro de ciberculturas juveniles con un fuerte componente de desencanto que se canaliza en acción.

Las culturas juveniles actuales: más allá de la etiqueta

El panorama de las culturas juveniles actuales es más fluido y menos encasillado que en décadas pasadas. Si bien persisten algunas formas tradicionales, el advenimiento de la era digital y las ciberculturas juveniles ha transformado radicalmente cómo los jóvenes se agrupan, interactúan y construyen sus identidades. Hoy, las barreras geográficas se difuminan y las comunidades se forman en torno a intereses compartidos en línea, desde el gaming y los fandoms hasta el activismo digital y la creación de contenido.

Estas nuevas configuraciones se caracterizan por una mayor hibridación y una menor rigidez. Los jóvenes transitan entre diferentes estéticas y narrativas, construyendo identidades que a menudo desafían las clasificaciones tradicionales de tipos de culturas juveniles. La inmediatez de la comunicación global y la sobreexposición a la información los sitúa en un constante diálogo con diversas realidades, alimentando tanto su creatividad como una profunda sensación de incertidumbre ante los desafíos globales. Es en este contexto donde la “emergencia de culturas juveniles” adquiere un nuevo matiz, muchas veces teñido por el desencanto.

Marcadores de identidad en las culturas juveniles

Los marcadores de identidad son expresiones visibles, materiales o simbólicas que permiten a las juventudes afirmar su pertenencia, diferenciarse de otras culturas y construir comunidad. Si las características de las culturas juveniles aluden a dinámicas amplias —como la flexibilidad o la resistencia simbólica—, los marcadores son sus manifestaciones concretas:

- Peinados

- Ropa

- Gestos

- Música

- Hashtags

- Íconos visuales

- Jergas específicas

Estos elementos no son meros adornos estéticos, sino códigos cargados de significado, mediante los cuales los jóvenes definen quiénes son, qué rechazan, y cómo quieren ser vistos. Funcionan como declaraciones simbólicas de existencia, particularmente en contextos donde los jóvenes no encuentran representación en las instituciones ni en la cultura dominante. Como afirma Azaola (2012), son lenguajes alternativos que permiten resistir la invisibilización y resignificar la exclusión. Desde la estética gótica hasta el lenguaje de los gamers o el uso del grafiti en colectivos urbanos, los marcadores son las huellas tangibles de una identidad en disputa.

Características de las culturas juveniles

Las culturas juveniles actuales tienen características comunes que las definen, aunque no sean homogéneas:

Flexibilidad identitaria: No hay una sola forma de ser joven. Las identidades se construyen de manera transitoria, híbrida y situacional, desafiando las etiquetas fijas.

Hibridación cultural: Los jóvenes mezclan estéticas, géneros musicales, referencias simbólicas globales y locales, generando propuestas únicas y fluidas.

Lenguajes propios: Cada cultura juvenil desarrolla un código semiótico distintivo: desde memes hasta formas de hablar o gesticular, que generan cohesión e identidad compartida.

Resistencia simbólica: En sus prácticas estéticas o digitales, se expresa una crítica velada o explícita al orden social. No siempre es política formal, pero sí profundamente contestataria.

Creatividad desde la escasez: Muchas culturas juveniles surgen en contextos de precariedad. La creatividad y la apropiación del espacio —físico o virtual— son estrategias para afirmarse.

Crisis y emergencia de las culturas juveniles

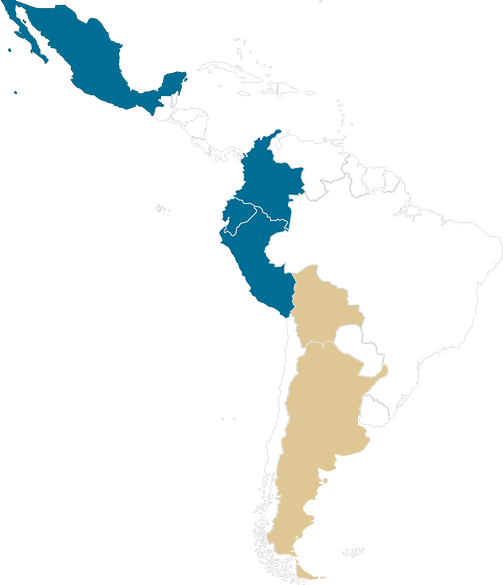

El surgimiento de nuevas culturas juveniles no puede desvincularse de las crisis estructurales. En México, como ha documentado Azaola (2006), la exclusión social, la violencia y la falta de oportunidades generan no solo conductas de riesgo, sino también formas de respuesta cultural. Muchos jóvenes crean códigos propios para sobrevivir simbólicamente a un entorno que les niega reconocimiento.

Estas culturas no deben leerse como patologías sociales, sino como indicios de una sociedad desigual que empuja a las juventudes a crear formas alternativas de existencia.

Juventudes marginadas: culturas de sobrevivencia y desencanto extremo

En el contexto mexicano, las expresiones culturales juveniles no pueden entenderse sin considerar la realidad de las juventudes marginadas que habitan territorios marcados por la exclusión, la violencia estructural y la presencia del crimen organizado. Elena Azaola (2006, 2012) ha documentado cómo la falta de oportunidades, la descomposición familiar, la impunidad y la ausencia de políticas públicas integrales han empujado a miles de jóvenes hacia entornos de riesgo donde su identidad se construye desde la supervivencia.

Para muchos de estos jóvenes, el ingreso a pandillas o redes delictivas no es una decisión libre ni meramente económica, sino una forma de reconocimiento y pertenencia frente a un sistema que los ha despojado de toda otra alternativa. El lenguaje, la estética, la corporalidad y los ritos de estos grupos funcionan como marcadores de una cultura juvenil de la marginación, donde el desencanto se vive de manera extrema: sin futuro, sin Estado, sin legitimidad social.

Estos jóvenes —muchas veces estigmatizados como “peligrosos” o “irrecuperables”— son, en realidad, víctimas de procesos de exclusión prolongada. Azaola insiste en que comprender su mundo simbólico es clave para construir estrategias de intervención que no reproduzcan la criminalización, sino que apuesten por la dignificación, la escucha y la reparación.

La existencia de estas culturas juveniles violentadas y violentas no solo interpela a las instituciones, sino a toda la sociedad. Reconocerlas no como amenaza, sino como el síntoma más crudo del desencanto social, es un paso imprescindible para pensar en una transformación real.

Formas políticas y estrategias del desencanto

El desencanto se convierte en una forma política cuando es canalizado en prácticas culturales que cuestionan lo establecido. Las letras de rap, los grafitis, el ciberactivismo, las performances callejeras o las redes de apoyo digital son formas de intervención que no siempre buscan el poder, pero sí el reconocimiento.

Las estrategias del desencanto van desde el retraimiento hacia mundos simbólicos propios (videojuegos, estética, redes sociales) hasta la organización colectiva (movimientos feministas, ambientalistas, estudiantiles). En todas ellas subyace una demanda por pertenencia, dignidad y escucha.

Las culturas juveniles no son síntomas de decadencia, sino expresiones legítimas de un malestar estructural. En ellas, el desencanto no es resignación, sino creación, lenguaje, comunidad. Reconocerlas como tales es el primer paso para construir un diálogo intergeneracional que no juzgue, sino que escuche y transforme.

Autora

Dra. Norma Saldívar Hadad

Coordinadora Académica de la Maestría en Intervención Social de UNIR México.

Referencias

Azaola, E. (2006). Violencia juvenil: ¿inevitable o prevenible? CIESAS.

Azaola, E. (2012). Los jóvenes y el desencanto social. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.